Luce, colori e altre bazzeccole

Neuroscienze e Cervello

Neuroscienze e Cervello

La luce è la luce, i colori sono i colori. C’è bisogno di saperne di più? Siamo talmente immersi nella luce e nei colori che non abbiamo necessità di sapere nient’altro. La loro presenza è data per scontata. Ma è proprio così?

Giorgio Petrucci

E’ giusto dire che i colori illuminano il Mondo? E’ una bella e suggestiva espressione poetica ma non c’è nulla di più sbagliato. Allora proviamo ad invertire il soggetto con “la luce crea i colori”. Anche questa affermazione, che coglie un effetto esteriore nel rapporto tra luce e colore, comunque non ha fondamento scientifico. Forse a questo punto comincia a farsi “luce” che il rapporto luce-colore non è ne semplice ne immediato. Ma non c’è da preoccuparsi perché per migliaia di anni partendo dai testi sacri e dai filosofi greci in poi, insieme a piccole verità sono state scritte un’enorme serie di inesattezze.

Luce e colore Teorie sulla visione

Storicamente nel cercare di spiegare il rapporto tra luce e colore si sono state dette involontariamente tante fake news (bufale).

Una tra le tante è la “spiegazione” proposta da Democrito. Il filosofo che ha per primo ipotizzato l’esistenza degli atomi sulla base della sua convinzione che la materia non potesse essere spezzettata all’infinito, doveva anche motivare il fenomeno della visione in base alla sua teoria. Immaginò quindi che dagli oggetti si staccassero delle scorze di atomi che entrando nell’occhio dessero l’idea della visione e dei colori. A onor del vero, anche le teorie sulla visione di Aristotele e Platone non erano migliori di quelle di Democrito.

Bisogna arrivare alla fine del primo millennio dopo Cristo per trovare teorie più plausibili. Il primato scientifico e culturale del mondo arabo si manifesta soprattutto nel pensiero e negli studi di Alhazen considerato l’iniziatore dell’ottica moderna. Sono suoi gli studi di rifrazione della luce nei mezzi solidi e liquidi. Con ragionamenti legati alla persistenza delle immagini anche dopo la chiusura delle palpebre e al fatto che una forte esposizione alla luce generasse dolore agli occhi, concluse che il fenomeno della visione fosse unidirezionale dalla fonte di emissione agli oggetti e di lì agli occhi. Intuì una sorta di forza o radiazione emessa dal sole e che i colori derivassero dall’interazione di questa radiazione con gli oggetti. Inoltre descrisse con precisione il fenomeno del capovolgimento dell’immagine proiettata all’interno di una camera oscura e ipotizzò che l’occhio si comportasse come una camera oscura.

Questa sorta di forza della luce fu chiamata da Avicenna e Averroè lux o brillantezza per distinguerla da lumen ossia splendore che sarebbe l’effetto della lux sugli oggetti. A parte una serie di distinguo tra questi tre brillanti interpreti della scienza e filosofia araba rimane importante la distinzione che fanno tra la sorgente della forza radiante (lux) ed il suo effetto sui corpi circostanti. E’ la stessa differenza in astronomia tra la luce del sole o delle stelle e quella della luna che è visibile solo quando è illuminata. Tuttora lux e lumen sono il nome di due unità di misura della luce.

La concezione moderna di luce e colore

Facciamo un salto di quasi mille anni e arriviamo ai giorni nostri. La lux altro non è che una serie di onde elettromagnetiche di lunghezza d’onda compresa tra 400 e 700 nanometri (il visibile) con una piccola componente di onde ultraviolette ed un’altra più consistente di onde infrarosse. Ad ogni onda elettromagnetica è associato un pacchetto di energia (fotone) d’intensità inversamente proporzionale alla loro lunghezza d’onda. La radiazione solare è una quantità infinitesimale delle possibili onde elettromagnetiche che ci circondano e ormai fanno parte della nostra vita dalla radio alla televisione ai cellulari ed ai forni a microonde. Vanno dalle onde lunghe (lunghe anche chilometri) ai raggi gamma (con lunghezza d’onda anche minore di dieci miliardesimi di metro). Nel vuoto viaggiano alla velocità di circa 300.000 chilometri al secondo chiamata anche velocità della luce ma non tutte sono trasparenti nei vari mezzi. Alcuni materiali le riflettono altri le trasmettono mentre altri ancora le assorbono (la maggior parte come vedremo fanno le tre cose insieme se irradiati da lunghezze d’onda diverse). L’acqua non è trasparente a tutte le lunghezze d’onda, ma lo è sicuramente a quelle comprese tra 700 e 400 nanometri e non è un caso. L’ambiente terrestre all’inizio era molto ostico e non favorevole alla vita per cui le prime forme viventi si sono adattate e sviluppate in acqua e l’acqua le difendeva dai raggi ultravioletti che, come sappiamo, possono essere molto pericolosi. Nell’ambiente marino si è evoluto il sistema per cui alcuni esseri viventi acquatici hanno imparato ad utilizzare le onde elettromagnetiche tra 400 e 700 nanometri per avere una percezione del mondo circostante. Parte importante di questo sistema è tuttora diffuso nel mondo animale. Sono gli occhi nelle loro molteplici forme e colori.

L’occhio vuole la sua parte ma la parte più importante è il cervello

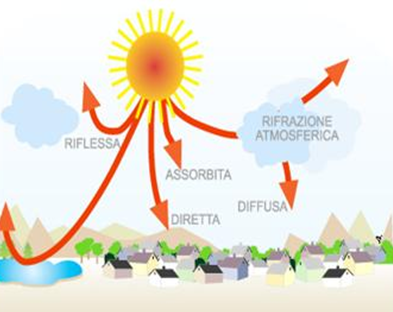

Quello che l’occhio cattura sono le varie onde elettromagnetiche riflesse dagli oggetti. La luce del sole dopo un viaggio di poco più di 8 minuti per raggiungere la terra arriva a contatto con l’atmosfera terrestre dove in parte viene riflessa, in parte assorbita ed in parte trasmessa.

Quest’ultima parte residua di onde elettromagnetiche è ciò che il nostro cervello interpreterà come luce bianca. In realtà è la luce primaria che abbiamo chiamato lux che contiene tutte le onde elettromagnetiche del visibile. Quando la lux interagisce con un oggetto, parte delle onde è assorbita o trasmessa. La componente riflessa (il lumen) è quella che arriva all’occhio e che da luogo al fenomeno della visione delle onde elettromagnetiche. Prima di incontrare gli oggetti la lux entra in contatto con le molecole dell’aria e la loro interazione da luogo al fenomeno della diffusione. La diffusione di onde elettromagnetiche da parte della materia (interazione onda-particella o scattering) è un fenomeno complesso che può essere trattato sia in chiave di meccanica classica che di meccanica quantistica. In pratica, per quello che ci riguarda, le onde elettromagnetiche e i loro relativi fotoni sono deviate dall’interazione con le particelle d’aria in tutte le direzioni generando alla nostra vista il fenomeno del cielo luminoso. Anche questo sembra un fenomeno “normale” ma la normalità in assenza d’aria sarebbe un cielo nero costellato da piccole zone luminose come il cielo visto dallo spazio. E torniamo al discorso principale. La luce riflessa che arriva all’occhio è il lumen di cui parlano Avicenna e Averroè. Esso è focalizzato dal cristallino sulla parte centrale della retina chiamata fovea dove sono presenti una serie di recettori fotosensibili chiamati coni ed altri più adatti alla visione in carenza d’illuminazione chiamati bastoncelli. L’interazione delle radiazioni delle onde elettromagnetiche sui coni genera dei segnali neuronali che, attraverso il nervo ottico, arrivano al cervello. Qui avviene la parte quasi magica del fenomeno della visione. Il cervello associa ai vari segnali neuronali una serie di informazioni di brillantezza, luminosità, opacità che noi da sempre abbiamo chiamato colori ma che in realtà sono fenomeni confinati nel nostro cervello per cui soggettivi. La parte oggettiva è che il nostro occhio è entrato in contatto con delle particolari onde elettromagnetiche (il lumen) la parte soggettiva è che il cervello elabora i messaggi neuronali acquisiti dagli occhi e spediti tramite il nervo ottico, li compone, li ribalta e li associa a ciò che noi chiamiamo colori. Per cui è lecito dire che il colore non esiste o meglio non esiste al di fuori del nostro cervello. Parafrasando una celebre frase possiamo asserire che il colore non c’è ma si vede. Tutto ciò avviene ogni ventesimo di secondo ossia ogni ventesimo di secondo il cervello elabora un’immagine e le mette insieme dando l’impressione o meglio l’illusione di movimento.

Il cervello è per sua natura influenzabile?

Dalla comprensione di questo fenomeno sono nati il cinema, la televisione e i cartoni animati, videogiochi e mondi di illusioni si sono aperti alla nostra fruizione con contenuti sempre più accattivanti. L’arte più sopraffina però rimane quella di convincerci a comprare prodotti non necessari o meglio prodotti che fino allora non avevano suscitato il nostro interesse ma di cui all’improvviso non possiamo più fare a meno. Tutto ciò fino all’uscita di un prodotto più performante che ne prenda il suo posto dichiarando la vecchiaia programmata del precedente. Questa arte è la capacità in bypassare la parte logica del cervello ed inculcare nella parte analogica, cercando di entrare nella zona più profonda, un messaggio di benessere permanente legato al prodotto che si vuole commercializzare. La parte logica del nostro cervello è come un portiere che cerca di bloccare o comunque deviare la palla ed il pubblicitario che tira la palla lo deve spiazzare e distrarlo con delle finte per poter finalmente arrivare al goal. Le sue armi sono i suoni, le luci i colori, i messaggi ironici, ammiccanti, a tratti erotici, le voci suadenti, la musica avvolgente, una prossemica invitante delle inquadrature rivolte solo verso di noi che rimaniamo affascinati quasi abbagliati da questo continuum che s’istaura tra il messaggio pubblicitario e la stanza dove siamo. E’ questo il momento giusto per fare goal e piazzare il messaggio nella parte più recondita e nascosta del nostro cervello da dove sarà difficile mandarla via legata com’è ad una serie di messaggi e sensazioni tutte positive. Tutto ciò in un massimo di trenta secondi.

Ditemi voi se riuscire a fare questo non è semplicemente geniale.

Colori additivi? Colori sottrattivi? Colori primari? Colori secondari?

Sicuramente è un controsenso parlare di colori dopo aver asserito che essi non esistono al difuori del nostro cervello, il problema è che nel gergo comune, ma anche in quello degli addetti ai lavori, siano essi fotografi, stampatori, produttori di stampanti o insegnanti di arti grafiche è questo il linguaggio normalmente usato.

Per cercare di far chiarezza è fuorviante parlare di colori additivi e sottrattivi o di colori sottrattivi e di luci additive ma solo di sintesi additive e sottrattive delle onde elettromagnetiche.

- Quindi diremo che se è il sistema di ricezione a mescolare le varie lunghezze d’onda percepite si ha la sintesi additiva. In questo caso è il sistema cervello che provvede a mescolare i vari impulsi neuronali che arrivano dai recettori coni e bastoncelli in ingresso sommando i messaggi che partono da recettori molto vicini tra loro.

- La sintesi sottrattiva è operata invece dal materiale. Se l’oggetto illuminato assorbe tutte le lunghezze d’onda del visibile risulterà nero mentre la sensazione di colore elaborata dal cervello dipenderà dal tipo e dalla quantità delle lunghezze d’onda riflesse dall’oggetto.

La sintesi additiva si ha nel caso della televisione dove i vari pixel dello schermo arrivano all’occhio stimolando i coni ed il cervello mescola le informazioni di vari coni vicini dando l’idea di tonalità, luminosità e saturazione collegate a lunghezze d’onda diverse. Lo stesso effetto si può ottenere da piccole pennellate di colore date una vicino all’altra. E’ l’effetto classico dei quadri impressionisti che visti da lontano danno un impressione di luce e sfumature di colore ma da vicino i vari colori apposti sulla tela risultano separati.

L’effetto opposto si può ottenere mischiando i pigmenti dei vari tubetti fino ad assorbire tutte le radiazioni dello spettro visibile fino a ottenere l’idea del nero ossia l’assenza di riflessione della luce.

Dal discorso precedente si può capire che non è strettamente necessario parlare di colori primari e secondari perché è possibile produrre il nero per sottrazione sia partendo da ciano magenta e giallo sia da verde rosso e blu. E’ la sintesi che si realizza a determinare la priorità e l’interazione tra una lunghezza d’onda del visibile e un altra.

Però noi “vediamo” la luce per cui, nonostante dal punto di vista fisico sia uguale alle altre onde elettromagnetiche, per noi assume un valore totalmente diverso.

Conclusioni… provvisorie

Le onde elettromagnetiche interagiscono con i recettori presenti sulla fovea della retina ossia coni e bastoncelli. Questi sono recettori di fotoni che trasformano i vari pacchetti di energia in impulsi elettrici attraverso un meccanismo biochimico che espelle potassio e crea un potenziale elettrico. I segnali elettrici attraverso il nervo ottico arrivano alla corteccia occipitale del cervello dove vengono interpretati simbologicamente ed i vari stimoli vengono decodificati come colori forme profondità ecc.

I due emisferi cerebrali sono collegati a diverse funzioni, l’emisfero destro è più legato ai livelli emozionali ed alla parte più artistica e creativa mentre il lobo sinistro è più analitico pratico, logico e razionale. La percezione del mondo passa per l’emisfero destro che attiva poi eventualmente quello sinistro.

L’attivazione del lobo destro è importante perché apre l’accesso alla memoria profonda che permette un immagazzinamento più duraturo dell’informazione. Queste cose un bravo insegnante le sa e le sfrutta per il percorso di apprendimento dei propri alunni. Queste stesse cose un bravo pubblicitario le sa ma le sfrutta per fini meno etici e didattici.

Allora a questo punto sappiamo abbastanza su luce e colori e sul funzionamento del cervello?

Alcuni scienziati stanno ridiscutendo la designazione delle attività dei due emisferi cerebrali considerandola troppo schematica e semplicistica basandosi sul fatto che un atto creativo riesca a coinvolgere diverse aree di entrambi gli emisferi1.

Inoltre dai lavori di Edwin Lend2 l’inventore della Polaroid, dei filtri polarizzatori3 e di più di 500 brevetti in questo campo e dagli studi basati sulla stimolazione di singoli fotorecettori4,5 sembra che non tutto il processo della visione sia ancora stato compreso e che questo campo ci riserverà in futuro nuove sorprese.

Come diceva Alessandro Manzoni: “Ai posteri l’ardua sentenza”.

Bibliografia

1) https://www.wired.it/scienza/2015/04/30/emisfero-destro-sinistro-creativita/

2) https://it.wikipedia.org/wiki/Edwin_Land

3) Un filtro polarizzatore è un dispositivo ottico che seleziona la luce in base alla direzione del suo campo elettrico. Ogni onda elettromagnetica oscilla lungo un piano che può essere diverso da altre onde elettromagnetiche anche con stessa lunghezza d’onda. In fotografia, questo filtro viene utilizzato per controllare i riflessi e migliorare la resa ottica, soprattutto in paesaggi con acqua o cielo.

4) https://www.wired.it/article/nuovo-colore-mai-visto-prima-olo-scoperta/

5) https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adu1052